济南实验室顾晓松院士、江春平教授及吴俊华教授团队发表了增强溶瘤腺病毒抗结直肠癌疗效重要研究成果

2025年3月14号,济南实验室顾晓松院士、实验室副主任江春平教授及PI吴俊华教授团队以“Viral expression of NE/PPE enhances anti-colorectal cancer efficacy of oncolytic adenovirus by promoting TAM M1 polarization to reverse insufficient effector memory/effector CD8+ T cell infiltration”为题在《Journal of Experimental & Clinical Cancer Research》(IF:11.4,中科院一区)杂志发表重要成果。团队报道了腺病毒表达NE/PPE通过促进肿瘤微环境M1极化,逆转效应记忆/效应CD8+T细胞浸润不足,增强溶瘤腺病毒抗结直肠癌疗效的相关成果。

根据国际癌症研究机构(IARC)2022年全球统计,结直肠癌的死亡率位居第二,构成重大的健康负担和全球公共卫生挑战。结直肠癌的临床治疗通常采用放化疗、分子靶向药物和手术切除相结合的多模式治疗方法,然而,高达54%的结直肠癌患者在综合治疗后出现复发,亟需开发新型有效的方法用于治疗结直肠癌。

溶瘤病毒(OV)免疫疗法是一种新型的多功能癌症治疗方法,杀死肿瘤细胞的同时激活全身免疫反应,其中,溶瘤腺病毒(ADV)因其作为基因治疗载体的临床试验数量不断增加而成为最广泛使用的OV之一。值得注意的是,自我复制受限、宿主抗病毒免疫及其引发的负向免疫反馈使得ADV在临床应用受限。通过基因改造以构建表达蛋白质的新型治疗性腺病毒仍然是ADV当前研究的焦点,是克服ADV治疗局限性的一个有前景且可行的方法。

中性粒细胞弹性蛋白酶(NE)是由ELANE基因编码的丝氨酸蛋白酶,通常在中性粒细胞的原发性颗粒中表达,在宿主防御机制和先天免疫反应的协调中发挥重要作用,并具有独特的抗肿瘤特性。相关研究表明,乳腺癌细胞摄取NE可增加HLA I类分子和Cyclin E蛋白的表达,增强肿瘤抗原呈递和对T细胞裂解的敏感性。此外,NE和猪胰腺弹性蛋白酶(PPE,结构与NE相似)能选择性杀死肿瘤细胞,增加效应记忆/效应CD8+T细胞(TEM/TE)浸润,安全有效地解决免疫疗法中TEM/TE浸润不足的问题。

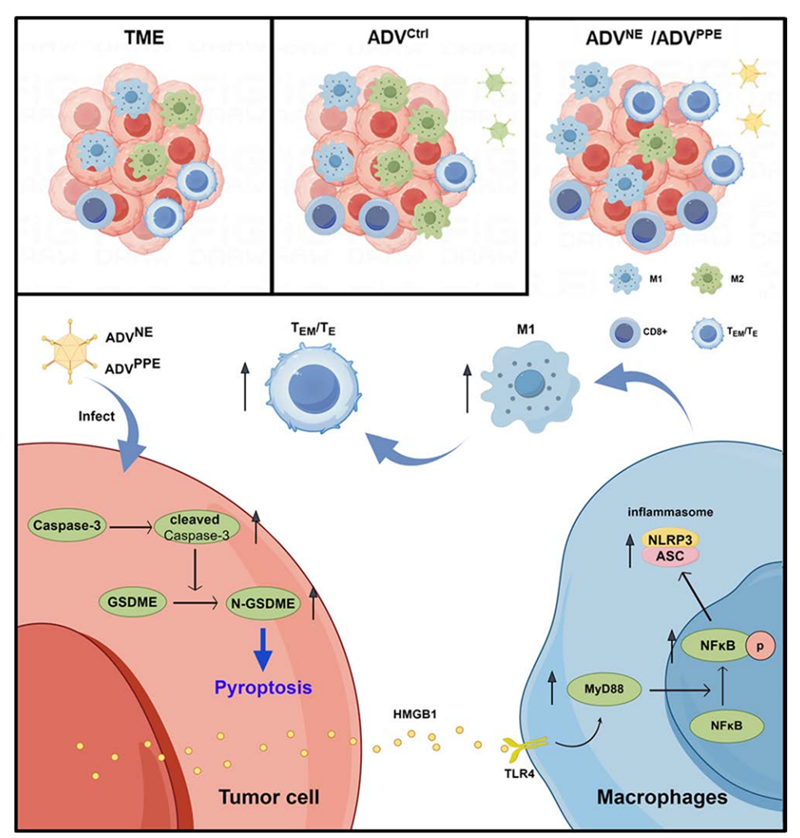

在本研究中,团队构建了表达NE或PPE的新型溶瘤病毒--ADVNE和ADVPEE,并证实其诱导结直肠癌细胞发生焦亡并伴随HMGB1的释放。HMGB1与巨噬细胞表面的TLR4结合,激活MyD88-NFκB-NLRP3(ASC)通路,促进TAM的M1极化,从而增加TEM/TE细胞浸润并增强抗肿瘤疗效。为推进溶瘤ADV的抗肿瘤免疫治疗提供新的见解。

研究团队首先利用MC38和CT26小鼠皮下肿瘤模型评估了ADV的治疗效果以及免疫微环境的变化,证实ADV具有显著的抗肿瘤特性,但导致TEM/TE浸润显著减少和M2巨噬细胞浸润增加,引发了负向免疫反馈。

通过对癌症基因组图谱(TCGA)数据库的数据分析,发现ELANE基因在正常组织中的表达高于肿瘤组织,且ELANE高表达的结直肠癌患者具有良好预后。有研究表明,NE和PPE对多种肿瘤细胞系表现出强烈的选择性细胞毒性,并显著增加肿瘤组织中的TEM/TE浸润。

随后构建表达NE或PPE的重组溶瘤腺病毒,通过体外实验及小鼠体内实验,证实了ADVNE/ADVPEE在不影响非肿瘤细胞的情况下,诱导结直肠癌细胞焦亡以及HMGB1的释放,显著增加溶瘤活性,延长小鼠生存时间,痊愈小鼠二次接受结直肠癌细胞接种时,形成记忆免疫。借助流式细胞术、免疫细胞耗竭等实验,发现ADVNE或ADVPEE促进TAM向M1表型极化,从而增加TME中CD8+T细胞和TEM/TE细胞的浸润,增强ADV的抗肿瘤疗效。

进一步探究发现,HMGB1缺陷的肿瘤细胞无法诱导骨髓来源的巨噬细胞(BMDMs)的M1极化。使用ADVNE或ADVPEE处理的肿瘤细胞释放HMGB1与巨噬细胞上的TLR4受体结合,激活MyD88-NFκB-NLRP3(ASC)通路并诱导巨噬细胞M1极化。最后,通过人源化CDX小鼠模型和初步安全性评估结果证实,ADVNE和ADVPEE具有极好的临床转化潜力。

科研启发:该研究通过基因改造提升了ADV抗肿瘤活性,提出了一种提高ADV治疗疗效的有效策略,为开发新型治疗性溶瘤病毒提供了可靠科学依据,可能为推动癌症免疫治疗的进展提供新视角。

该研究得到了山东省实验室项目(编号SYS202202)、国家自然科学基金(编号81972888, 82272819)、省重点研发计划(编号BE2022840)和济南微生态生物医学省实验室科研项目(编号JNL-2025008B,JNL-2025009B,JNL-2025011B,JNL-2025010B,JNL2025012B,JNL-2023017D)的资助。

原文链接: https://doi.org/10.1186/s13046-025-03358-y