吴南屏教授团队在抗逆转录病毒治疗领域取得重要研究进展

近日,吴南屏教授团队在《Current Research in Microbial Sciences》期刊发表题为“Interrelationship between altered metabolites and the gut microbiota in people living with HIV with different immune responses to antiretroviral therapy”的研究论文。该论文揭示了对抗逆转录病毒治疗具有不同免疫反应的HIV感染者代谢物改变与肠道微生物群之间的相互关系。

抗逆转录病毒治疗可有效抑制HIV感染者血浆HIV RNA水平至无法检测的水平,从而促进免疫系统恢复。这一关键干预措施显著降低了机会性感染的风险,并提高了HIV感染者的存活率。

然而,与免疫应答者相比,部分感染者即使在持续病毒抑制后也无法实现CD4+ T细胞计数正常化,被称为免疫无应答者,其病情快速进展和死亡率增加的风险较高。

近年来的研究表明,HIV感染与肠道菌群的改变有关,现阶段研究主要集中在表征HIV感染对肠道内宿主-微生物相互作用,关于肠道菌群及其代谢物与宿主之间的相互作用的研究相对较少,免疫标志物、肠道代谢物和肠道菌群之间的相互关系的研究也相对有限。

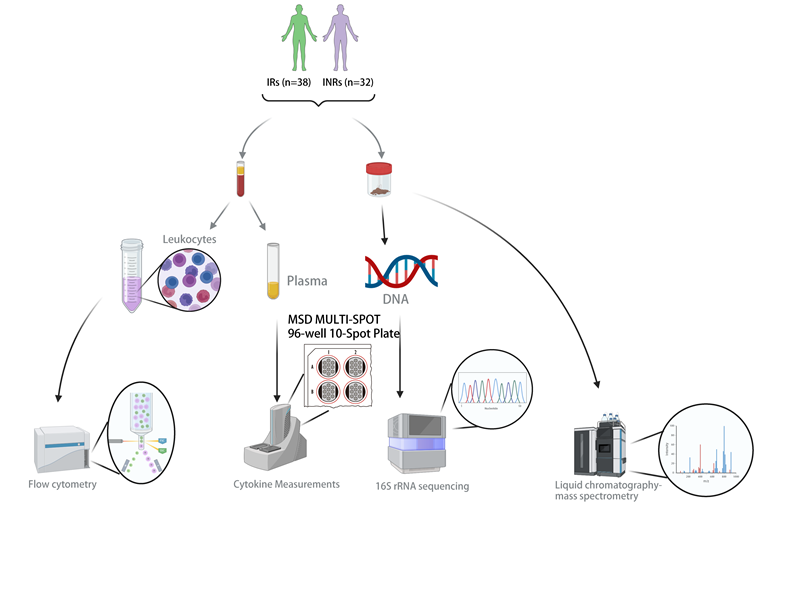

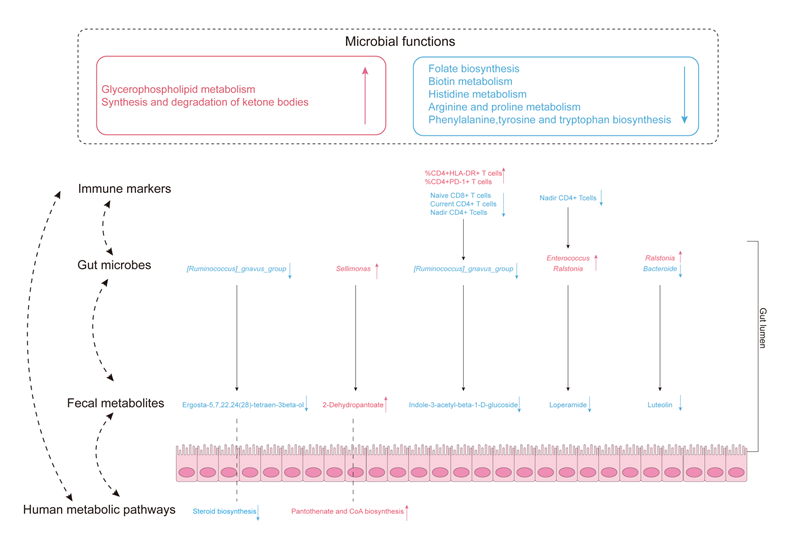

研究团队基于以上研究背景,依托前期建立的HIV感染者研究队列,利用基因组学,代谢组学等技术手段,发现免疫无应答者肠道菌群组成发生改变,多样性降低;肠道菌群代谢功能呈下降趋势,其中叶酸生物合成和生物素代谢等微生物功能显著降低;差异菌属和代谢物可区分感染者不同免疫状态(AUC = 0.8125)。

细胞实验发现吲哚-3-乙酰-β-1-D-葡萄糖苷(AUC = 0.8931)可显著降低CD4+ CD57+、初始CD4+、CD8+CD57+、效应CD8+和初始CD8+ T细胞的比例(P < 0.05),显著降低 IL-6、IL-17A和IFN-γ 等炎症因子mRNA的表达(P < 0.001)。

该研究通过基因组学和代谢组学,探讨了肠道菌群及其代谢物与宿主之间的相互作用,发现免疫无应答状态不仅会扰乱肠道菌群,而且减少的代谢物在免疫激活和炎症反应中发挥潜在作用,这将从不同角度推进我们对免疫缺陷患者免疫恢复的理解,并探索新的预防或干预措施。

济南微生态生物医学省实验室为本论文第一完成单位。博士研究生田学斌为第一作者,吴南屏教授为通讯作者。该项目得到了济南微生态生物医学省实验室(JNL-2022005B)、山东省实验室项目(SYS202202)、国家重点研发计划(2023YFC2506000、2023YFC2506004)的资助。